نجوى بركات- العربي الجديد

3 سبتمبر 2019

الشَّرف، بحسب معجم المعاني الجامع، هو "الموضع العالي يُشرف على ما حوله". ومنه تأتي بقية العبارات ذات المعاني الدالّة على العلوّ والمجد والرفعة والامتياز وحسن المكانة والنسَب والسموّ الأخلاقي والكرامة.. إلخ. لهذا، لا أحسب أنّ اجتماع مفردتي شرف وجريمة في عبارة "جريمة شرف" أمر طبيعيّ أو سويّ، بل هو حتما شاذّ، إذ يُفترض أن تكون المفردتان متعارضتي المعاني والدلالة، باعتبار أنّ كلمة جريمة تدلّ على ما هو الأكثر انخفاضا على سلّم القيم، رديفة لارتكاب إثم وخطأ وفعل مذنب وغير أخلاقي يعاقب عليه القانون ويجرّمه.

ومع ذلك، ما زلنا نسمّيها جرائمَ شرف أفعالَ القتل التي تبيح انتزاع حيوات عناصر ضعيفة، منتهكة الحقوق، مهيضة الأجنحة، في مجتمعاتٍ تقدّس الفحولة، والذكورية، والاستبداد، والاستقواء، والتعسّف، معتبرين أن هناك ما يبرّر اقترافها، واهبين لمرتكبيها، سلفا ومجانا وبكل سخاء، أسبابا تخفيفيةً ترفع عنهم نسبةً كبيرة من الذنب، إن لم يكن الذنب كلّه. القوانين معظمها، وعلى اختلافها في البلدان العربية، تتواطأ مع القاتل، متفهّمة حنقه وغضبه نتيجة "المساس بشرفه"، وهي إن جرّمت، إنما تفعل مرغمةً، لأن ثمّة من بات يراقب ويحاسب ويُدعى منظّمات الدفاع عن حقوق الإنسان، في قريتنا الكونية الصغيرة.

تقول الإحصاءاتُ الدولية، وتحقيقٌ أجرته صحيفة الإندبندنت البريطانية، إنّ نحو عشرين ألف امرأة يقتلهن، كل عام في العالم، أفراد أسرهنّ أو قبيلتهن، بطرق وحشية مخيفة تفوق الوصف، معتبرة أن العقوبات المخفّفة هي أحد الأسباب المشجّعة على ارتكاب تلك الجرائم التي يقع جلّها في بلدان الشرق الأوسط وآسيا، وفي مقدّمتها الأردن وإيران وتركيا والعراق ومصر وسورية ولبنان وقطاع غزة، بالإضافة إلى باكستان والهند.

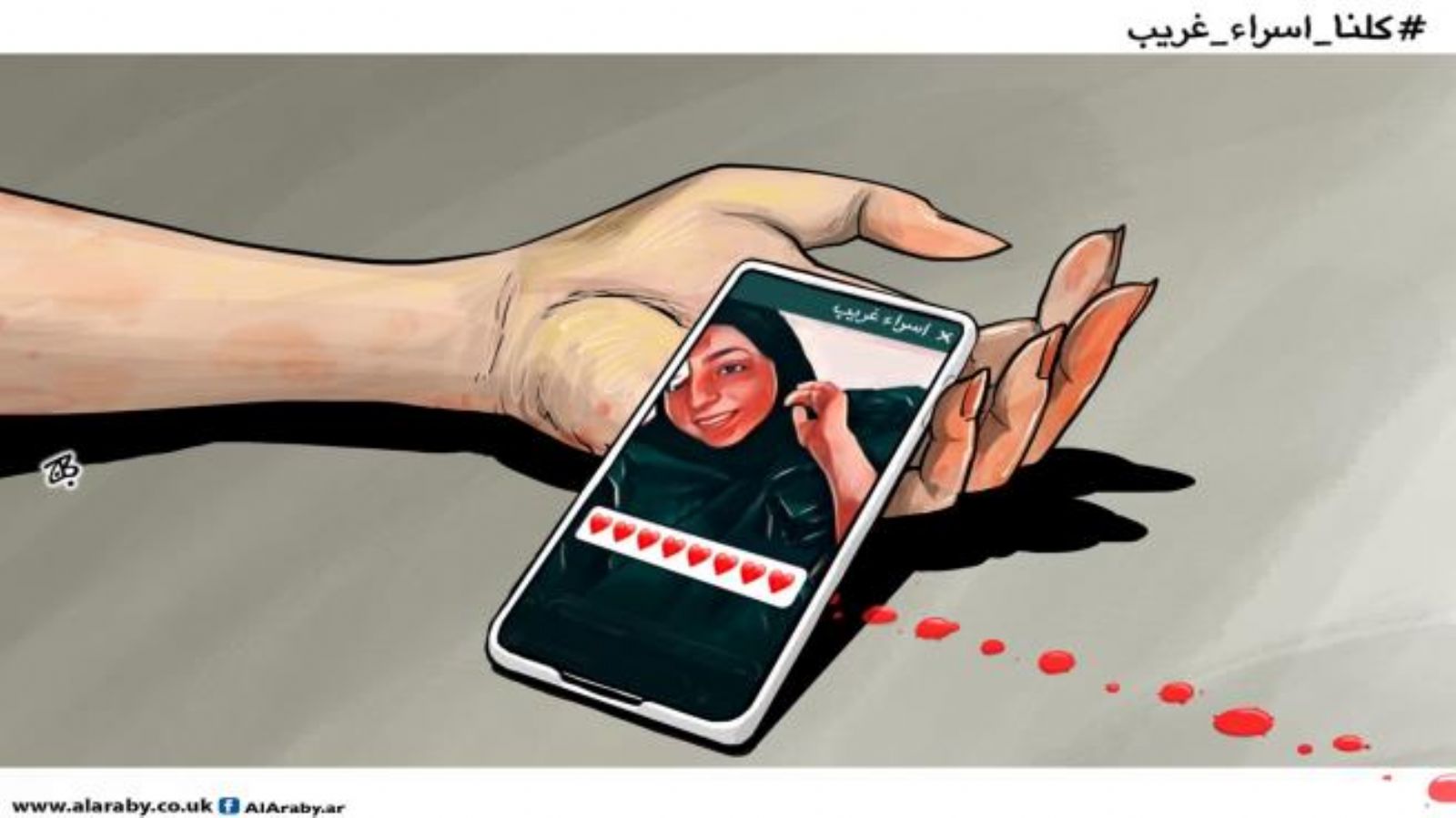

إحدى آخر ضحايا العنف هذا الصبية إسراء غريب، ابنة الواحد والعشرين عاما، والتي قضت على مراحل، ضرباً وتعذيباً، على أيدي أفراد أسرتها الذين اجتمعوا عليها، كما تجتمع وحوشٌ كاسرةٌ على طير صغير. إسراء التي باتت قصّتها المفجعة على كل لسان وفي كل بيت، ذمّا واستنكارا وتجريما للوالد والإخوة وأبناء العمومة، ينبغي أن تتحوّل إلى قضية رأي عام على مستوى العالم العربيّ، لا للمطالبة بإنزال أقصى العقوبات بقاتليها فحسب، بل وخصوصا لتغيير القوانين المجحفة بحقّ هؤلاء الضحايا، سيما لرفع كلمة شرف عن مثل تلك الأفعال التي تفوق في قسوتها أفظع الجرائم التي تُرتكب بحق أبرياء.

لن نقول إن إسراء لم ترتكب أمرا تستحقّ عليه ما ألمّ بها، هي التي لم تفعل أكثر من مقابلة شابٍ تقدّم لخطبتها، علنا في مكان عام وليس في الخفاء، ووضع صورة اللقاء على إنستغرام. لن نقول لأنها، ومهما فعلت، لا تستحقّ الضرب والتعذيب والقتل، ولأن أحدا، كائنا من يكون، لا يملك على الآخر حقّ الموت والحياة. إسراء التي استمرّت تقاوم قسوة العائلة وبربريّتها بوضع صورها على وسيلة التواصل الاجتماعي، مخبرةً عن حالها، كسر عمودها الفقري وامتلاء جسدها بالكدمات، طالبة الدعاء لها لكي تشفى وتطيب، إسراء التي ليس لديها ما تخجل منه، والتي كان يمكن لها أن تطالب بتدخّل الشرطة، جمعيات الحفاظ على حقوق الإنسان، أية جهة حامية، ولم تفعل، ربما لإدراكها أن المجتمع بأسره قد حكم عليها، وأن صوتها الذي انطلق بالصراخ والاستغاثة داخل المستشفى في ما يشبه العواء، فيما كانت الوحوش تنهش لحمها الحيّ، لم يستدعِ تدخّلَ أيّ كان، بل إن بقاءها على قيد الحياة وخروجها من المستشفى اعتُبر تحدّيا ووقاحةً في عُرف الجماعة التي عادت وضربتها على الرأس ضربة قاضية أدّت إلى وفاتها.

ثمّة من يطالب بمقاضاة الأهل بحزم، وفي مقدمتهم الأخ المستقرّ في كندا من السلطات الكندية. من يفعلون ذلك يعتبرون أن هذا الأخير أهلٌ لعقاب استثنائي، إذ يُفترض أنه يدرك الحقَّ من الباطل، كونه يعيش في دولةٍ ترعى حقوق الأفراد وتحميها. أو أنهم لا يثقون بالسلطات المحلية لأنها، برأيهم، تقيم اعتبارا للتقاليد والقيم المتخلّفة السائدة أكثر مما تقيم وزنا للقوانين.

في الحالتين، لا بل في كل الأحوال، لن تنال إسراء وأخواتُها المغدورات حقوقهنّ ما لم تُسَنّ قوانين واضحة لا لبس فيها، تُخرجهنّ من أدغال تخلّفنا، وتُقفل دونهن أبوابَ الغاب.